学校始终坚持将学科建设和科技服务摆在事业发展重要位置,按照“面向应用、突出重点、分类发展、分步实施、整体推进”的思路,以国家和地方战略产业发展、重大经济和社会需要为导向,以提升创新能力为核心,积极引导项目申报,培育科研成果,营造科技工作氛围,推动开放合作,学科建设与科技发展水平稳步提升,成效显著。

学科和学位点建设取得突破。加强顶层设计和布局,强化学科意识,树立学科思维,开展学科建设推进年活动,推进新增硕士学位授予单位创建,学科建设整体水平显著提升。2024年成功获批硕士学位授予单位,电子信息、资源与环境、生物与医药获批硕士学位授予点。地理学获批安徽省“双一流”建设国内一流学科、安徽省高峰学科,电子信息、生物与医药获批安徽省应用型高峰培育学科,人工智能应用获批安徽省特色培育学科。接续高峰(培育)学科建设,地理学、计算机科学与技术申报高峰学科对标晋级和“双一流”学科高质量建设与培育行动储备项目。

科创平台及团队能级提升。着眼服务地方经济社会发展,强化资源整合,加强科技创新,积极培植高能级科研平台和团队。近几年获批“安徽省半导体与智能传感产业共性技术研究中心”“安徽省乡村发展数字化协同技术服务中心”“安徽省智能感知与健康养老工程研究中心”“安徽省滁菊种植与深加工工程研究中心”“安徽省公路低碳材料工程研究中心”“数字技术与乡村振兴安徽省哲学社会科学重点实验室”“无人应急装备与灾害过程数字化重建安徽省联合共建学科重点实验室”“安徽省高性能水处理陶瓷分离膜工程研究中心”等省级平台。积极建设跨学科、跨学院科研队伍,遴选重点建设团队,加大学术带头人和科研骨干引进,注重中青年骨干教师遴选培养,教师教书育人和产学研用能力有效提升,国际化水平逐步提高,成功获批7个省级、11个市级人才科研团队。

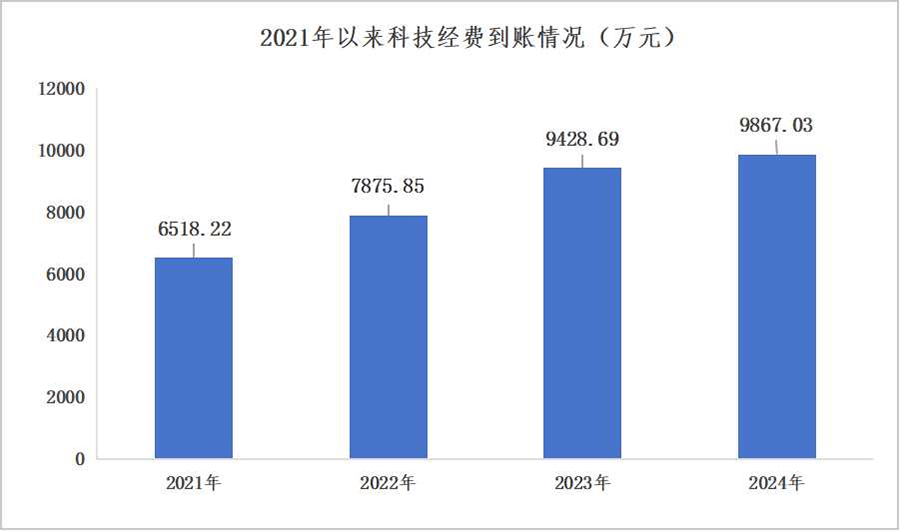

科研成果培育实现跨越。高度重视科研氛围营造,项目资源渠道不断拓宽,专利数量质量不断攀升,论文奖励层次不断提高,整体科技创新能力持续提升。近几年,获批国家级项目30项、省部级项目443项,年均获批稳定在100项以上。获得国家授权专利684项,其中发明专利297项,连续八年名列全省发明专利百强榜,稳居省属高校前列。获批省部级以上科技和社会科学类奖励11项,其中国家科技进步二等奖1项。在各类学术期刊发表论文2500余篇,其中被高级别期刊收录1000余篇。累计科技到账经费逾3.5亿元,其中2023年、2024年连续突破9000万元。

科技创新服务成效彰显。充分发挥科技工作在服务地方中的牵引作用,强化应用研究和政产学研合作,社会服务能力显著提升。2021年以来,学校与滁州市及所辖县市区实现全面实质性合作,覆盖滁州市八大产业链和人工智能、智慧养老、物联网与云计算等战略新兴产业。与华为技术有限公司、科大讯飞股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司等知名企业签订战略合作协议,共同建设人工智能学院和无人机产业学院。立足服务地方签订横向项目1226项,横向到账经费2.34亿元。

学报影响力持续增强。坚持正确方向,开拓创新,务实求真,不断提升办刊水平。2021年以来,《滁州学院学报》先后加入国家哲学社会科学学术期刊数据库、钛学术文献服务平台、中邮阅读网、长江文库、龙源期刊网、新华网学术中国等,持续扩大学报传播力、影响力。近年来,《滁州学院学报》在省期刊社会效益考核评价中多次获得优秀和良好等级,2021年获第七届华东地区优秀期刊,2023年“皖东文化研究”栏目荣获全国高校文科学报研究会“特色栏目”奖。2024年在知网影响因子为0.259,较2021年提高0.053。

科技管理能力稳步提升。认真贯彻落实科技领域“放管服”改革要求,加强制度“废改立”工作,建立完善以信任为前提的科研管理机制。制定学科建设管理、科研平台建设与管理、知识产权管理、科研业绩奖励等10余项政策文件,修订完善科研创新团队、科研工作量计算、学术不端行为处理等管理制度20余项。学校科研环境不断优化,科研管理和服务规范化、制度化水平持续提高,广大教师科研积极性得到进一步激发,有力保障了科研工作的高质量发展。